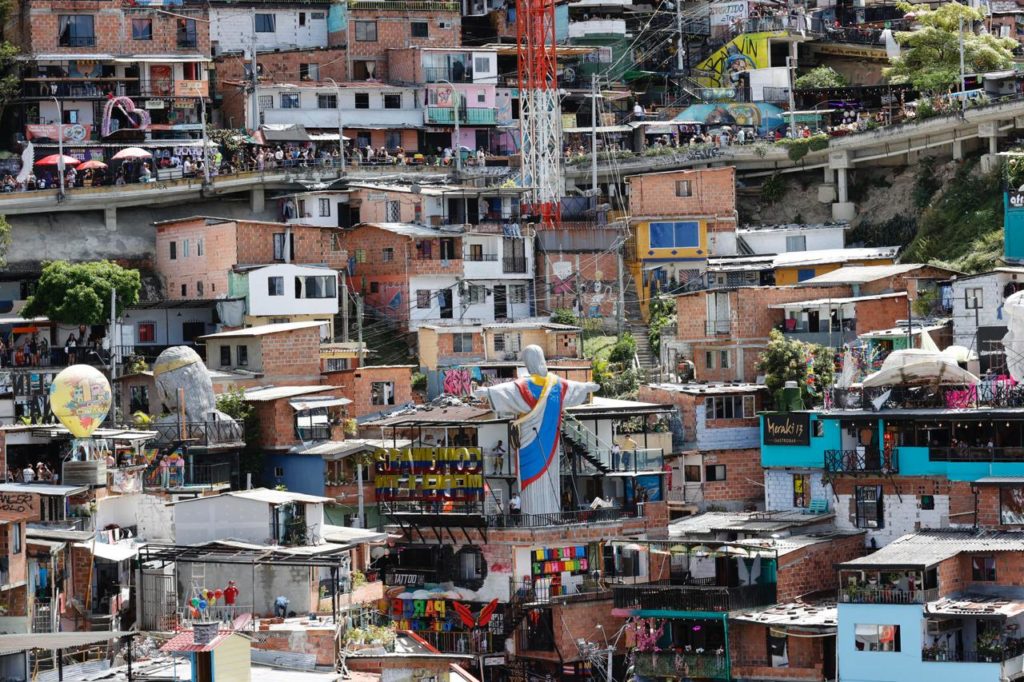

(EFE) Medellín, la ciudad que "transita" entre las montañas y el cielo a bordo de su Metrocable, guarda en la ladera occidental un lugar que pasó de ser territorio vedado por el conflicto armado a parada obligada para turistas: la Comuna 13.

Es una de las 16 comunas de la ciudad y, a pesar de haber estado tomada durante años por milicianos guerrilleros, hoy por sus laberínticas calles se escuchan rimas de rap, se venden obras de arte y se multiplican las fotos ante paredes convertidas en lienzos.

Jonathan Stiven Arroyo, conocido como 'Tatam', es uno de los 27 guías de la asociación comunitaria Casa Kolacho que organiza desde hace 20 años los tours del grafiti conocidos como 'grafitours', que atraen a más de 300 personas semanalmente. Nacido y criado en ese barrio, Tatam recibe a los visitantes con una advertencia: "Se van a quedar sin espacio en el celular". No habla de peligros, sino de la avalancha de imágenes que cualquiera querrá capturar.

Otras noticias: ¡No más! Esteban Quintero y Jorge Rivas recibieron amenazas de muerte en publicación de MiOriente

El miedo ya no es el protagonista: "Pasamos de ser el lugar más inseguro de Medellín al que nadie se pierde visitar", resume a EFE durante una visita reciente.

Los grafitis, de trazos anchos y colores vibrantes, cubren fachadas enteras con historias que mezclan símbolos de resistencia, rostros de líderes comunitarios y escenas que retratan la lucha por la paz.

Las fronteras invisibles

Hace dos décadas, la rutina escolar de los niños de la comuna estaba marcada por la violencia: "Había que dar rodeos enormes para llegar al colegio porque pasar por la cuadra equivocada significaba arriesgar la vida", recuerda Tatam durante el tour.

Las "fronteras invisibles" trazadas por grupos armados impedían que vecinos de un mismo barrio se encontraran sin temor.

En los años noventa y principios de los 2000, la Comuna 13 fue escenario de enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado.

Se llevaron a cabo 17 operaciones militares, como la Mariscal o la Orión, en 2002, que fue la mayor acción militar realizada en un área urbana en Colombia, y dejó cicatrices profundas: abusos, muertes, desapariciones forzadas.

Hoy, ese mapa de prohibiciones ha sido reemplazado por rutas turísticas y murales coloridos, aunque el recuerdo de aquellos días aún se respira: "Las épocas tranquilas que vivimos ahora son un privilegio por el que trabajamos todos los días", asegura Tatam.

Memoria tapada con comercio

No todos ven con los mismos ojos el presente. María Paulina Hurtado, colombo-estadounidense que hizo el 'grafitour' antes de la pandemia, lamenta que "el museo a cielo abierto" que conoció se haya "desvirtuado".

"Hoy hay dos o tres grafitis; el resto es venta de cerveza, de bebidas (…) entiendo que la gente quiera trabajar, pero se perdió el propósito del lugar", critica.

El director de Casa Kolacho, conocido como 'el Güey', defiende el equilibrio entre memoria y emprendimiento: "Es un tour estético y político. Contamos la parte dura del conflicto, pero también cómo el hip-hop, la danza y el arte le dieron la vuelta a la tortilla".

Para él, la oferta cultural y comercial convive con la memoria histórica y produce ingresos que permiten sostener los proyectos comunitarios.

A partir de las siete de la tarde el bullicio desaparece: los comercios cierran para que las más de 130.000 personas que viven en el alto del barrio puedan regresar a sus casas sin el ruido del turismo.

La Escombrera: un terreno que guarda silencios

A pocos kilómetros del recorrido turístico, visible desde varias partes de la comuna, en la parte más alta, se extiende un terreno conocido como La Escombrera.

Ese lugar oculta una de las heridas más profundas del conflicto: allí se presume que fueron enterradas de manera clandestina decenas de personas desaparecidas durante la época más violenta, por lo que ese terreno ha sido denominado en ocasiones uno de los cementerios ilegales más grandes de Latinoamérica.

Aunque se han realizado excavaciones, el hallazgo de restos ha sido escaso, en parte por la magnitud del espacio y el paso del tiempo: "Es un recordatorio de que no toda la verdad se ha dicho y de que aún hay familias esperando respuestas", comenta Tatam.

El contraste entre la energía del turismo y el silencio de La Escombrera ilustra la dualidad de la Comuna 13: un barrio que celebra su presente, pero que no olvida su pasado.

De zona roja a plan familiar

El atractivo del tour radica también en la velocidad de la transformación: "Pasar de ser de lo más peligroso en Medellín a ser un lugar lleno de arte, emprendimientos y cultura en tan poco tiempo es lo que llama la atención", dice 'el Güey'.

La Casa Kolacho funciona como escuela de hip-hop, música y grafiti para niños y jóvenes de la comuna y otras zonas de Medellín, donde se forman nuevos artistas que, en lugar de empuñar un arma, toman un micrófono o una lata de aerosol.

El resultado es un barrio que hoy recibe familias enteras, mochileros y grupos escolares para caminar por sus calles, un escenario donde los grafitis hablan, la música no se detiene y las cicatrices se exhiben con orgullo.

Paula Cabaleiro (Efe)

Ingresa al canal de WhatsApp de MiOriente https://whatsapp.com/channel/0029Va4l2zo3LdQdBDabHR05

hace 2 meses

31

hace 2 meses

31

English (US) ·

English (US) ·  Spanish (CO) ·

Spanish (CO) ·